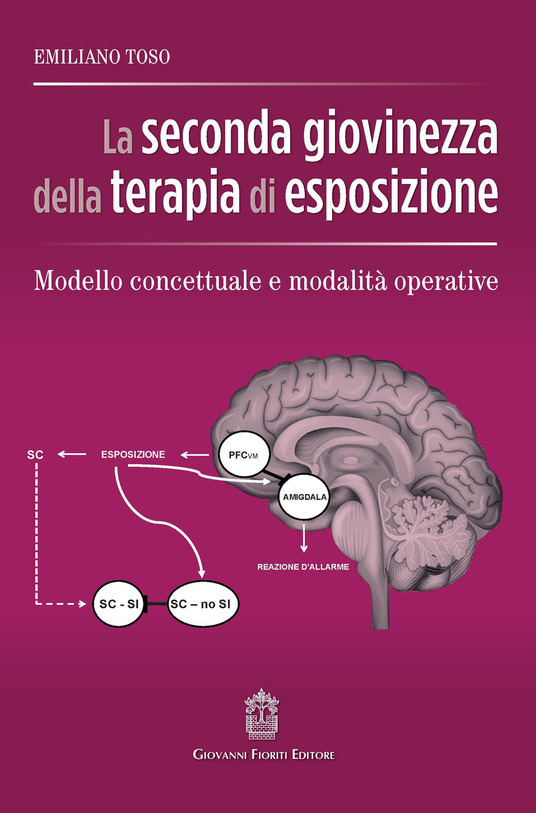

I recenti progressi raggiunti nello studio sull’estinzione della paura hanno portato alla formulazione di un nuovo modello concettuale della terapia di esposizione ; il cosiddetto modello di apprendimento inibitorio (Toso 2021). Oggi sappiamo, infatti, che durante un adeguato confronto con lo stimolo minaccioso viene a crearsi una nuova traccia di memoria, in grado di inibire (non cancellare) il ricordo di minaccia.

Alcuni ricercatori affermano che l’esposizione sarebbe in grado

però, anche di cancellare definitivamente un ricordo di paura, qualora essa avvenisse all’interno della cosiddetta “finestra di riconsolidamento della memoria”.

Fino a qualche decennio fa, l’idea sulla memoria, compresa quella di paura, era focalizzata sui concetti di consolidamento e indelebilità; in altre parole la memoria, una volta formata e consolidata (grazie all’attivazione di geni e alla conseguente sintesi di nuove proteine), veniva considerata indelebile nel cervello.

Il principio di indelebilità venne fortificato e reso celebre con la pubblicazione di un articolo scientifico, scritto da LeDoux, Romanski e Xagoraris (1989) e intitolato “Indelebilità dei ricordi emotivi sottocorticali”. L’indelebilità significava che l’evoluzione aveva trasformato il sistema limbico, la principale area sottocorticale deputata alla memoria e all’apprendimento emotivo implicito, in una sorta di “prigione psicologica” in cui ogni organismo ospite avrebbe scontato una condanna a vita (Bruce Ecker et al. 2018).

Il principio dell’indelebilità della memoria ha continuato a persistere circa sino al 2000, anno in cui venne definitivamente messo in discussione in seguito al lavoro di Susan Sara e, ancor più, grazie ai raffinati lavori di Ledoux e del suo gruppo di ricerca.

Grazie all’utilizzo di nuove e sofisticate tecnologie e procedure è stato dimostrato (Nader et al. 2000), infatti, che il blocco farmacologico della sintesi proteica nella amigdala laterale (durante il recupero dello SC), non aveva alcun effetto sull’immediata risposta condizionata, ma ne rendeva impossibile l’espressione durante il recupero il giorno successivo. Tale fenomeno poteva essere spiegato solo se la memoria richiamata la prima volta fosse tornata ad uno stato simile a quello precedente (dal punto di vista sinaptico) al consolidamento.

Solamente grazie a questa trasformazione il farmaco inibitore della sintesi proteica usato, avrebbe potuto ostacolare il riconsolidarsi della memoria stessa (cancellandola quindi), sopprimendone l’espressione durante il recupero al retest.

Nader e collaboratori (2000) hanno concluso che: “anche i ricordi ben consolidati possono tornare labili e soggetti a dissoluzione quando riattivati” (pag. 724).

Il principio dell’indelebilità della memoria ha continuato a persistere circa sino al 2000, anno in cui venne definitivamente messo in discussione in seguito al lavoro di Susan Sara e, ancor più, grazie ai raffinati lavori di Ledoux e del suo gruppo di ricerca.

Grazie all’utilizzo di nuove e sofisticate tecnologie e procedure è stato dimostrato (Nader et al. 2000), infatti, che il blocco farmacologico della sintesi proteica nella amigdala laterale (durante il recupero dello SC), non aveva alcun effetto sull’immediata risposta condizionata, ma ne rendeva impossibile l’espressione durante il recupero il giorno successivo.

Tale fenomeno poteva essere spiegato solo se la memoria richiamata la prima volta fosse tornata ad uno stato simile a quello precedente (dal punto di vista sinaptico) al consolidamento.

Solamente grazie a questa trasformazione il farmaco inibitore della sintesi proteica usato, avrebbe potuto ostacolare il riconsolidarsi della memoria stessa (cancellandola quindi), sopprimendone l’espressione durante il recupero al retest.

Nader e collaboratori (2000) hanno concluso che: “anche i ricordi ben consolidati possono tornare labili e soggetti a dissoluzione quando riattivati” (pag. 724).

A partire dalle scoperte fatte in laboratorio dalla Monfils, LeDoux e i suoi collaboratori hanno avviato (2010), in collaborazione con il laboratorio di Liz Phelps e sotto la direzione di Daniela Shiller, uno studio nel quale vennero applicate le stesse procedure sugli umani.

Un gruppo di studenti universitari aveva subito un condizionamento e successivamente una prova di recupero seguita da un training di esposizione, 10 minuti, 1 ora o 6 ore dopo.

Gli intervalli di tempo di 10 minuti e 1 ora impedirono il recupero, anche nei test eseguiti un anno dopo, ma l’ultimo intervallo, quello di 6 ore, non produsse alcun effetto.

I risultati di tale indagine, dunque, confermarono quelli precedentemente ottenuti dalla Monfils sui ratti suggerendo la via comportamentale di esposizione come una tecnica non invasiva e più naturale per prevenire il ritorno della paura negli umani.

In seguito agli studi della Monfils (2009) e di Shiller (2010) è stato dunque prospettato che l’esposizione, eseguita all’interno della finestra di riconsolidamento potesse effettivamente essere usata come un nuovo approccio clinico in grado di eliminare memorie avversive caratterizzanti diversi disturbi d’ansia (es. kip et al. 2014, Kida e Satoshi 2019, Smith et al. 2017, Carega et al. 2016). Molti studi clinici, progettati per verificare tali ipotesi, sono dunque in atto.

Occorre, comunque, ancora molta cautela nell’interpretare i dati a disposizione infatti, non tutti i successivi studi sugli animali e sull’uomo hanno rilevato un effetto uguale a quelli descritti (Baker et al. 2013, Kindt, Soeter 2013) per cui, ulteriori ricerche dovranno ancora chiarire le condizioni in cui si può predire che l’effetto abbia luogo.

Esistono ancora numerosi e diversi punti poco chiari sul processo di riconsolidamento e comprenderli permetterà di manipolarlo in maniera ottimale ai fini terapeutici. Tali aspetti comprendono (Treanor et al. 2017):

Emiliano Toso opera in ambito clinico occupandosi della valutazione e psicoterapia dei disturbi psicopatologici con particolare interesse all applicazione della terapia di esposizione per i disordini d’ ansia. Insegna l’esposizione terapeutica in diverse scuole di psicoterapia italiane.

Emiliano Toso è autore del libro “La seconda giovinezza della terapia dell’esposizione” dove si intende fornire un’introduzione e una panoramica del nuovo modello concettuale e delle innovative modalità operative.